全球最大的出行平臺按下自動駕駛的快進鍵,整個出行行業的變革或許不遠了。

2025年10月17日,在世界智能網聯汽車大會人工智能論壇上,滴滴自動駕駛CEO張博向外界展示了公司的幾項關鍵進展:全無人駕駛網約車已進入示范應用階段;與廣汽埃安合作打造的L4級Robotaxi車型,在今年年底就會開始正式的量產;滴滴自動駕駛規劃的第二個"五年計劃"將提前實現。

滴滴自動駕駛CEO張博

目前,滴滴自動駕駛正處于第二個"五年計劃"(2022-2026)的關鍵階段。該計劃的核心目標是在中國市場完成從技術到商業模式的雙重驗證:在技術上,于2026年底前在若干區域推出體驗接近有人駕駛的Robotaxi服務;在商業上,實現覆蓋車輛硬件、運維、保險等成本的商業化目標。

張博還提到了滴滴在自動駕駛方面的宣傳低調的原因。“我們認為還需要進一步專注的去打磨技術,打磨產品,把它打磨得更好了以后,再推出到用戶那里。”

01

兩大關鍵認知:錨定自動駕駛落地的時間與路徑

早在2015年,張博便耗時一年走訪全球,訪談L4級自動駕駛領域頂尖科學家與工程師,形成的兩大核心認知,至今仍指導著滴滴的實踐方向。

其一,是對落地時間的判斷:自動駕駛進入人類生活需10年左右,即從2016年啟動研發至2026年,2026年將成為“自動駕駛元年”。滴滴的進展也符合這一判斷。

張博透露,測試數據顯示,滴滴自動駕駛車在早晚高峰、雨天等復雜場景中表現穩定,甚至能在夜間識別出躺在路邊的醉酒行人,技術成熟度已逐步滿足實際出行需求。

其二,是對落地路徑的選擇:最優路徑是融入滴滴現有出行網絡,構建“人類司機與機器人的混合網絡”。

張博解釋,這一選擇源于雙重現實限制:政策層面,自動駕駛測試采取“區域化開放”模式,例如北京目前僅亦莊允許移除人類司機開展測試與載人示范,跨區域無人駕駛服務暫不具備政策條件;技術層面,盡管AI大模型推動自動駕駛技術快速進步,但當前技術仍無法在“任意A點到B點”“任意惡劣天氣條件”下,均達到超越人類的安全水平。

基于此,滴滴設計了“混合派單模式”:當用戶在平臺輸入起點與終點后,系統會實時判斷兩項核心條件——訂單是否在政策允許的無人駕駛區域內、技術上能否應對路線中的復雜場景。若雙條件均滿足,便會向用戶推薦“無人駕駛汽車”選項。

這種漸進式落地方式,既規避了政策與技術風險,也能通過真實訂單持續積累數據,為后續規模化推廣夯實基礎。

02

九年磨一劍:滴滴的自動駕駛長征

根據張博回憶,2016年,滴滴啟動自動駕駛項目時,主要想解決兩個問題,一個是安全,二是出行體驗的進一步提升。

“全球每年135萬人死于交通事故,其中90%是因為人類司機的醉酒、疲勞、分心。"安全,成為滴滴切入自動駕駛最原始的驅動力。

除此之外,滴滴自動駕駛的另一初心是重新定義出行體驗。

"當人不再需要關注駕駛,車就變成了'移動的房間'。"張博描述了一個引人入勝的未來圖景,"你的會議室、休息廳、游戲室,將在車輪上無縫銜接。"

基于這樣的愿景,滴滴制定了一個清晰的"三個五年計劃":

第一個五年(2016-2021)是技術筑基期。張博透露,在這個階段,滴滴完成了L4自動駕駛全棧核心技術的研發,掌握了所有核心技術。

第二個五年(2022-2026)是商業化驗證期。"包括技術驗證和商業模式驗證。"張博表示,"我們希望在2026年底前,在若干區域推出體驗接近有人駕駛的Robotaxi服務,并且實現收入覆蓋成本。"

值得注意的是,張博在現場透露:"從目前進展看,這個目標有可能會提前實現。"

第三個五年將是規模化和全球化期。基于滴滴已經在全球14個國家布局的網絡,尋找最適合L4自動駕駛商業化的政策土壤和技術土壤。

"2026年,將是自動駕駛走進人們生活的元年。"張博的這個判斷,建立在近十年技術積累的基礎上。

03

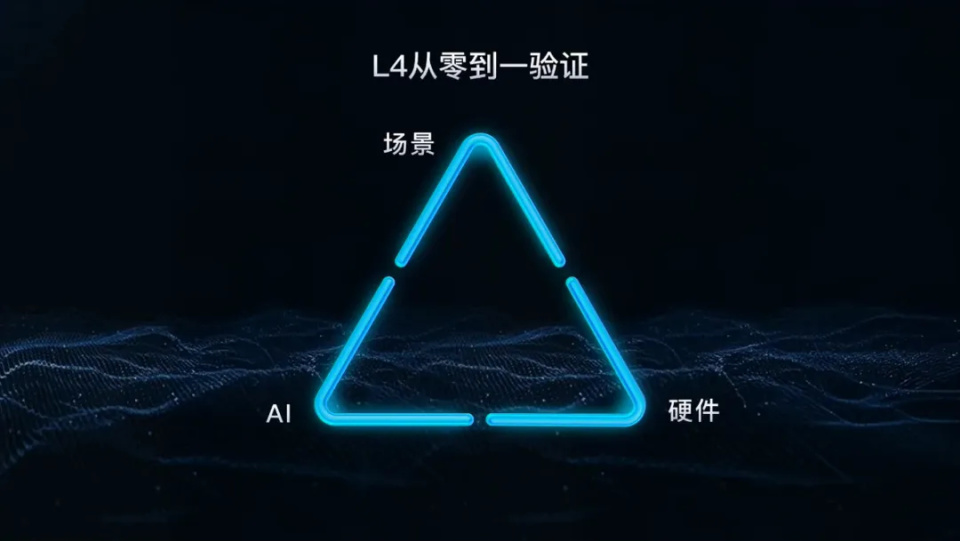

“AI+硬件+場景”鐵三角:支撐落地的核心能力

張博在分享中強調,滴滴自動駕駛的核心能力圍繞“AI、硬件、場景”三大維度構建,三者協同作用。既是技術成熟的關鍵,也是支撐當前示范應用與后續商業化落地的底氣所在。

AI:大模型驅動安全指標持續提升。

過去兩年,AI大模型技術為自動駕駛帶來顯著推動。滴滴將大模型深度應用于“AI司機”的決策與感知系統,核心安全指標每年進步一個數量級以上,且目前未出現增速放緩跡象。

例如,在早晚高峰的交叉路口,AI能通過對海量歷史數據的學習,更精準地預測其他車輛、行人的行為,提前1-2秒規避潛在風險;在雨天、霧天等惡劣天氣下,AI可快速調整跟車距離、剎車時機,保障行駛穩定性——這些能力已在廣州、北京的全無人測試與示范應用中得到充分驗證,成為“安全出行”的重要技術保障。

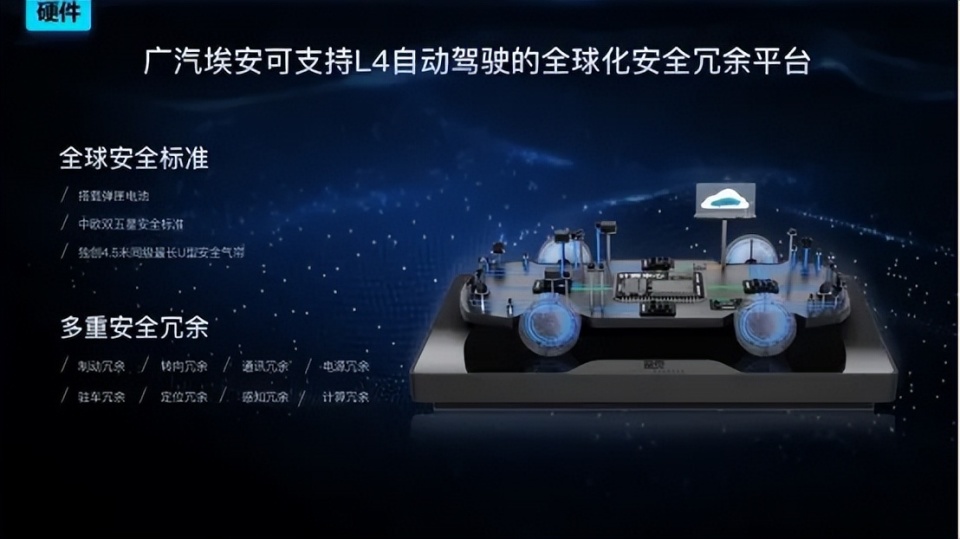

硬件:以安全冗余為核心,量產車型年底落地。

2023年,滴滴與廣汽建立戰略合作伙伴關系,廣汽向滴滴自動駕駛投資1.5億美元,雙方成立合資公司,共同研發L4級前裝量產自動駕駛汽車。這款計劃于2025年底量產的車型,核心優勢集中在“安全冗余”與“感知能力”,每一項設計都圍繞“安全”展開。

安全冗余設計。搭載廣汽埃安最新一代全球化安全冗余平臺,配備彈匣電池,創造4.5米同級最長U型安全氣簾。更關鍵的是,自動轉向、電源、通訊、制動、駐車、定位、計算、感知等關鍵系統均采用“雙套冗余”——即一套設備故障時,另一套可立即接管,從硬件層面避免系統失效風險。

多傳感器配置。全車配備33個傳感器,包括10顆激光雷達(6個近距補盲、4個長距)、4個4D毫米波雷達、1個Fallback前毫米波雷達、2個Fallback角毫米波雷達,以及多個高清攝像頭與1個紅外相機。

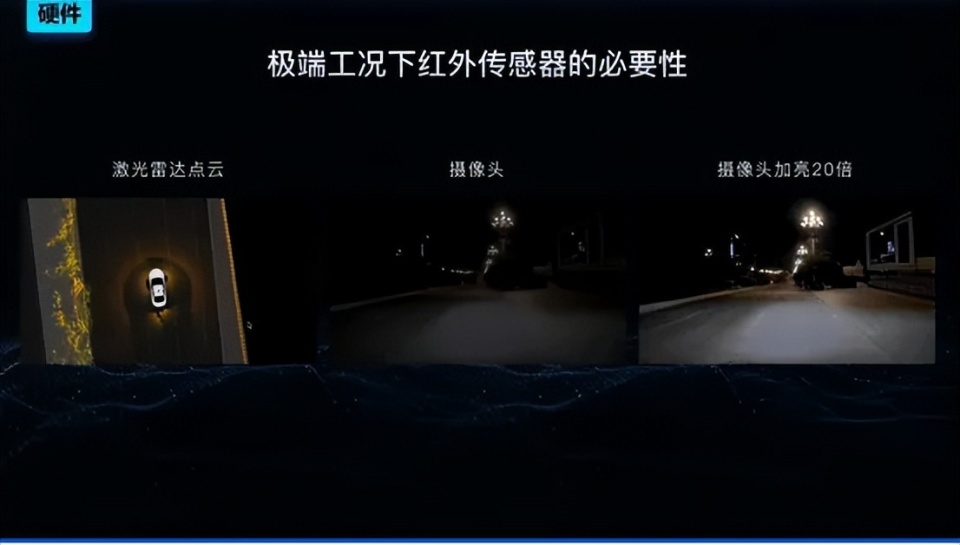

其中,紅外相機的作用尤為關鍵。在亦莊的一次夜間路測中,路燈昏暗導致攝像頭無法識別躺在路邊的醉酒行人,激光雷達也僅捕捉到少量點云(與周邊樹枝難以區分),而紅外相機在100米外就精準識別出目標,測試車提前減速避險,成功應對“1000萬公里才出現一次”的極端風險場景。

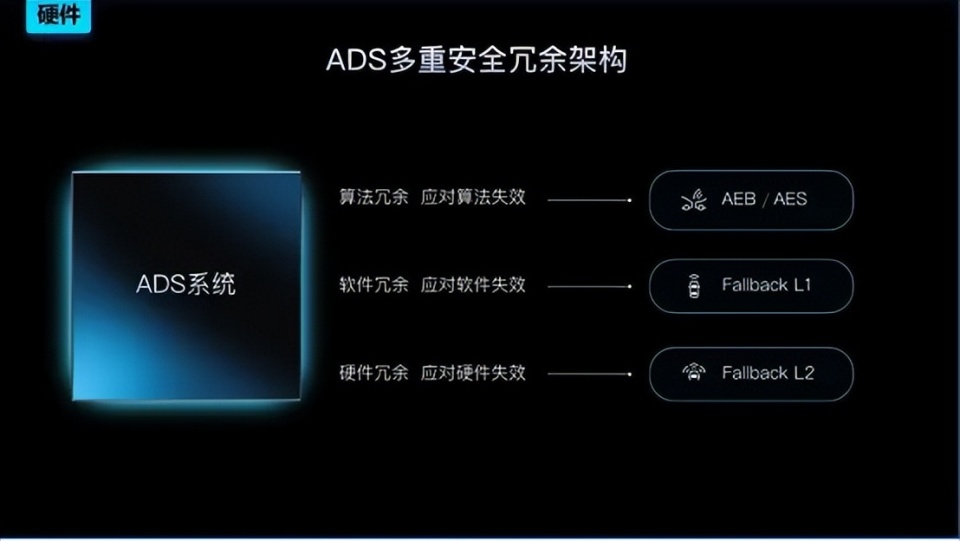

三層安全防護。除了硬件冗余,系統還設置了三層安全防護:算法層面,獨立模塊分配專屬算力,實時監測碰撞風險并觸發剎車;軟件層面,主系統故障時,備份系統可控制車輛安全靠邊停車;硬件層面,傳感器或計算單元失效時,獨立設備能執行道內停車,形成“算法-軟件-硬件”的多重安全保障。

場景:依托出行網絡實現技術與需求融合。

滴滴當前日均近5000萬的訂單量(國內3710萬+海外1196萬),覆蓋400個中國城市及14個海外國家,形成了全球規模較大、場景最多樣的出行數據庫。

這些真實場景數據,是自動駕駛技術迭代的“核心燃料”——無論是北京早晚高峰的擁堵路況、廣州雨季的積水路面,還是海外城市的特殊交通規則(如部分國家的右舵行駛),都能通過數據反饋優化AI模型與硬件性能,讓自動駕駛技術更貼合實際出行需求。

同時,自動駕駛服務已逐步融入滴滴現有出行網絡,混合派單模式的長期運營,不僅驗證了“人類司機與機器人協同”的可行性,也讓用戶在熟悉的出行平臺中逐步接受“無人駕駛”這一新模式,為示范應用范圍的擴大與未來商業化推廣降低了用戶認知門檻。

04

低調背后的行業考量

張博表示,“負責任的科技創新”是滴滴自動駕駛的核心價值觀,這一理念不僅體現在“安全優先”的技術選擇上,也體現在對行業生態的考量中,這也是其始終保持低調的深層原因。

一方面,對“生命安全”的敬畏貫穿始終。

正如張博所說:“我們運送的是人的生命,我們始終把安全作為最優先不能妥協的優先項。”因此,滴滴堅持“安全指標顯著高于人類司機后,再推出全無人服務”,寧愿多花時間打磨技術,也不愿為了“速度”犧牲安全。

過去9年,團隊很少高調宣傳技術進展,而是將精力集中在路測、數據積累、技術優化上,核心目標就是“讓自己和家人都可以很放心的每天使用”——只有達到這個標準,才會將服務正式推向普通用戶,這種“以用戶安全為核心”的邏輯,是滴滴自動駕駛的底色。

另一方面,以穩健節奏保障行業穩定。張博在分享中提到,新技術推進需要兼顧新舊業態的平衡,避免對現有出行生態造成沖擊。

因此,滴滴選擇“混合派單模式”,在保留人類司機訂單的基礎上,逐步擴大自動駕駛服務范圍;未來,隨著技術成熟,還計劃圍繞自動駕駛運維、遠程監控、車輛管理等環節培育新職業,為行業創造新的就業空間,實現“技術進步與行業穩定”的協同發展,而非簡單的“替代”。